Der Paritätische in Bayern wird zum Anbieter sozialer Dienstleistungen

Der Paritätische in Bayern wurde in den 1920er Jahren als Dachverband konfessionell und politisch unabhängiger sozialer Organisationen gegründet. Ab den 1950er Jahren beginnt der Verband, sich weiterzuentwickeln: Er bietet zusätzlich immer mehr eigene soziale Dienstleistungen an.

Eine neue Form der Verantwortung: Das Städtische Frauen- und Mütterheim in München

Nach der Wiedergründung des Paritätischen in Bayern verändert sich das Selbstverständnis des Verbands allmählich. Den ersten Schritt in diese Richtung geht der Paritätische in Bayern Anfang der 1950er Jahre: Er übernimmt die Verwaltung des neuen Städtischen Frauen- und Mütterheims in München. In dieser Einrichtung soll Frauen in verschiedenen Lebenslagen geholfen werden. Gerade unverheiratete Frauen mit Kindern sind in München während der Nachkriegszeit besonders stark von Armut und sozialem Abstieg bedroht.[1]

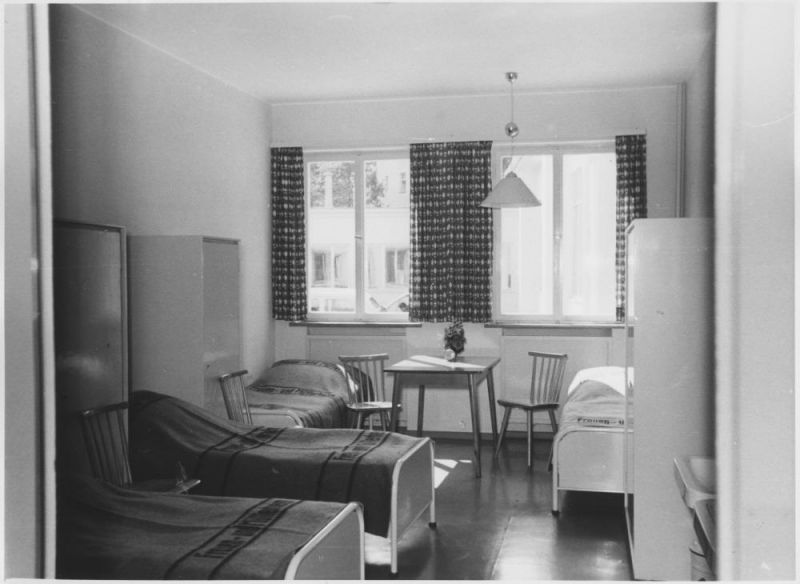

Im Städtischen Frauen- und Mütterheim gibt es Platz für 50 Mütter mit je einem Kind von bis zu sechs Jahren. Die Einrichtung ist besonders für Frauen gedacht, die gerade entbunden, aber keine Unterkunft für sich und ihr Kind haben. Im Städtischen Frauen- und Mütterheim gibt es für sie möblierte Wohnräume auf Zeit. „Jede Mutter hat für sich und ihr Kind einen in schönen lichten Farben gehaltenen Raum mit Couch, Tisch, Stuhl, Kommode und einem Kinderbett zur Verfügung. […] Da die meisten der Mütter berufstätig sein werden, ist eine Krippe wie auch ein Kindergarten vorhanden. Auch hier ist alles licht, sonnig und farbenfroh. Im anschließenden Gartengelände befinden sich Sandkiste, Planschbecken und Kletterbaum.“[2] Die Mütter müssen eine kleine monatliche Miete von 39 DM zahlen. Zusätzlich fallen die in München geltenden Gebühren für Kindergarten und Krippe an.

Im anderen Flügel des Gebäudes können bis zu 200 „obdachlose, hilfsbedürftige weibliche Personen“ unterkommen, „die bisher in Bunkern oder sonstigen Elendsquartieren“ gelebt haben.[3] Einige der Frauen gehen zwar arbeiten, verdienen aber sehr wenig. Im Städtischen Frauen- und Mütterheim zahlen sie 50 Pfennig pro Nacht für ein Bett. 5 Pfennig kostet ein Kaffee, mittags bekommen sie für 20 Pfennig eine Suppe. Weil Hilfsstrukturen in der Stadt fehlen, haben viele der Frauen jahrelang unter schlechten Bedingungen leben müssen. „Es ist ein großes Anliegen der Heimleitung, den Frauen nicht nur ein menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen, sondern darüber hinaus ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben“.[4]

Das Städtische Frauen- und Mütterheim soll zu einem Hilfe- und Beratungszentrum für möglichst viele Frauen werden und die umliegende Nachbarschaft einbeziehen. Deswegen ist auch die Münchner Mütterschule in dem Gebäude untergebracht.

Zurück zu alten Schwerpunkten: Paritätische Hilfe für Senior*innen

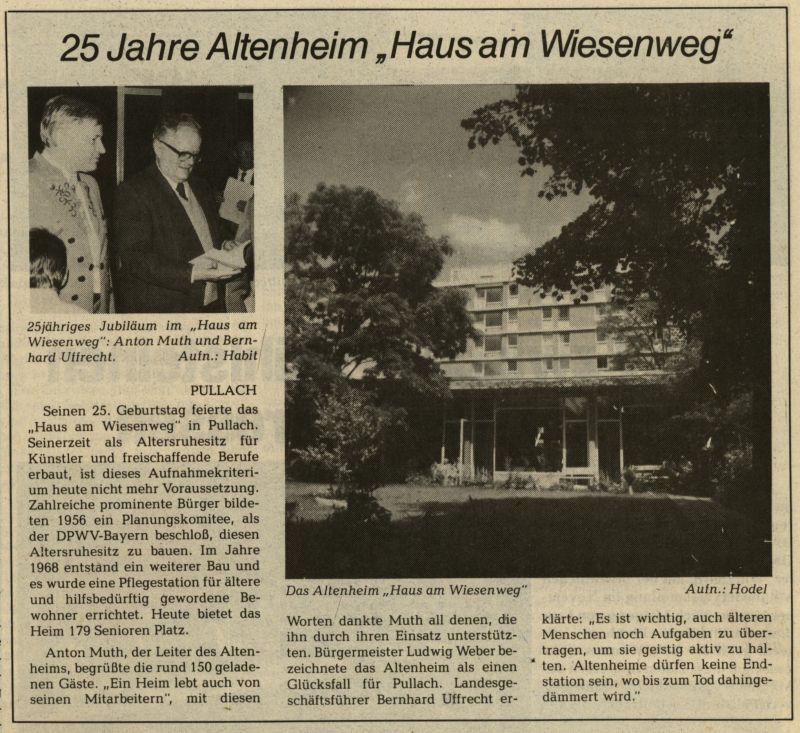

Wenige Jahre nach der Eröffnung des Städtischen Frauen- und Mütterheims 1953 beginnt der Verband mit den Planungen für seine erste vollkommen eigene Einrichtung. Ähnlich wie Ende der 1920er Jahre entsteht so im Raum München ein Altenheim mit besonderem Konzept: Das Altersheim für geistig Schaffende in Pullach im Isartal. Es öffnet 1958 und wird im bundesweiten Paritätischen Gesamtverband und in den Medien in den Medien mit Interesse verfolgt.[5] In den 1960er Jahren beginnt der Paritätische in Bayern außerdem damit, den Mahlzeitendienst Essen auf Rädern anzubieten, sowie mit der Einrichtung von Sozialstationen und anderen ambulanten Angeboten, die es ermöglichen, hilfsbedürftige Menschen in ihrer gewohnten Umgebung zu versorgen. Viele der Angebote und Einrichtungen, die der Paritätische in Bayern selbst aufbaut, richten sich zu dieser Zeit vor allem an ältere Menschen. Sie werden eine wichtige Zielgruppe der sozialen Dienstleistungen des Verbands bleiben.

Auch das Albert-Schweitzer-Wohnheim für alte Menschen in Nürnberg geht mit seinem innovativen Konzept neue Wege. Das Heim wurde vom Verein Frauenwohl mitbegründet.[6] Diese Mitgliedsorganisation des Paritätischen in Bayern war an der Entstehung des Verbands in den 1920er Jahren beteiligt. Das Albert-Schweitzer-Wohnheim ist ein Beispiel für Mitgliedseinrichtungen des Paritätischen in Bayern, die später zu verbandseigenen Einrichtungen werden. Besonders ist hier, wie stark die Bewohner*innen der Einrichtung das Leben und den Alltag mitgestalten und sich persönlich einbringen können.[7] In den 1970er Jahren wird der Verband das Heim übernehmen.[8]

Zunehmend breit aufgestellt

Im Lauf der Jahre zeigt sich, dass das Konzept des Städtischen Frauen- und Mütterheims in München nicht aufgeht: Aus der gemeinsamen Unterbringung von Müttern mit kleinen Kindern und Frauen, die alleinstehend sind und bisher obdachlos waren, entstehen für die beiden Bewohner*innen-Gruppen nicht die erhofften Vorteile. Sie unterstützen sich nicht gegenseitig. Im September 1963 richtet die Stadt daher ein reines Heim für Mutter und Kind an einem anderen Standort ein. Die Verwaltung wird wieder dem Paritätischen in Bayern anvertraut.[9]

Im sogenannten Haus an der Teutoburger Straße entsteht etwas Neues: 1970 eröffnet der Paritätische in Bayern im ehemaligen Städtischen Frauen- und Mütterheim eine eigene Einrichtung für „psychisch belastete Frauen“.[10] Bald wird das Angebot ausgeweitet und richtet sich an alle psychisch Erkrankten, die Unterstützung bei der Wiedereingliederung in Gesellschaft und Alltag benötigen. Das Haus an der Teutoburger Straße wird zum Sozialpsychiatrischen Zentrum.[11] In der Psychiatrie werden zu dieser Zeit, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen, neue Wege beschritten. Lange hatten psychiatrische Einrichtungen in Deutschland in erster Linie die Aufgabe, ihre sogenannten Insassen zu verwahren. Jetzt wird verstärkt gefordert, Psychiatrie und Soziale Arbeit zusammenzudenken und neue Konzepte zur Unterstützung von Erkrankten zu entwickeln.[12] Der Paritätische in Bayern kann mit seinem Sozialpsychiatrischen Zentrum für den gesamten Freistaat Maßstäbe setzen: 1975 organisiert der Verband einen „Tag der Sozialpsychiatrie“. Bei der Veranstaltung lobt der bayerische Sozialminister Fritz Pirkl das Sozialpsychiatrische Zentrum als „ein beispielhaftes Modell für das von der Bayerischen Staatsregierung [jetzt] angekündigte ‚Aktionsprogramm psychiatrischer Versorgung in Bayern‘“.[13]

Der Verband wird in den folgenden Jahren Träger weiterer eigener Einrichtungen. Viele von ihnen richten sich vor allem an Frauen. Zwischenzeitlich betreibt der Paritätische in Bayern außerdem eine Unterkunft für Geflüchtete aus Vietnam. Wie viele eigene Einrichtungen des Verbands geht sie aus einer Kooperation zwischen der Stadt München und dem Paritätischen in Bayern hervor.

Neue Impulse aus den Bezirksverbänden

In den 1990er Jahren weitet der Paritätische in Bayern seine eigenen Angebote in der Kinderbetreuung aus. Besonders in Unterfranken sind schon seit den 1970er Jahren vereinzelte eigene Angebote für Familien mit Kindern entstanden. Wieder gehen die neuen Angebote jetzt von den Bezirksverbänden aus. So entstehen besonders in Mittelfranken viele neue Kindergärten und -tagesstätten. Sie tragen Namen wie Die Kuschelecke oder Die Regenbogenkinder. Einige der Einrichtungen erfüllen auch den Zweck, Pflegepersonal zu entlasten: In Nürnberg und Erlangen betreibt der Paritätische eine Krippe und einen Kindergarten, die direkt an eine örtliche Klinik angegliedert sind und Kinder des dortigen Personals aufnehmen.[14]

Aus eigenen Einrichtungen werden Tochtergesellschaften

In den 1990er Jahren erlebt die freie Wohlfahrtspflege einen Umbruch. Der Fokus liegt zunehmend auf Fragen der Finanzierung – auch beim Paritätischen in Bayern. Einigen innerhalb der Verbandsstrukturen fällt es schwer, das zu akzeptieren. Auch manche Mitgliedsorganisationen müssen die Erfahrung machen, dass die Finanzierung der eigenen Angebote als Thema wichtiger wird.[15] Der Paritätische in Bayern beteiligt sich jetzt auch an riskanten Projekten. Dazu gehört vor allem die Finanzierung eines sozial-ökologischen Jugendgästehauses, das in München in einem baufälligen Hotelgebäude aufgebaut wird. „Die finanzielle Seite dieser Angelegenheit ist bedrohlich und [...] für den Paritätischen von existenzieller Bedeutung“, warnt im Dezember 1997 ein Mitglied des Verbandsbeirats.[16] Der Paritätische in Bayern hat sich auf die falschen Partner eingelassen und mehrere Millionen DM Schulden.[17] Auch andere Einrichtungen bereiten dem Verband finanzielle Schwierigkeiten. Strukturprobleme verschärfen die Lage zusätzlich.

Der Paritätische in Bayern rettet sich durch eine Umstrukturierung aus dieser Situation. Die eigenen Einrichtungen des Verbands werden in diesem Zuge zu Tochtergesellschaften, um das wirtschaftliche Risiko für den Verband in Zukunft zu verringern. Die Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften sind mit dem Verband in engem Austausch und Abstimmung und können von seiner Struktur profitieren: Personal, IT, Versicherungen, Fuhrpark – für vieles hält der Paritätische in Bayern zentrale Abteilungen und Lösungen bereit.[18] Aus den vereinzelten eigenen Einrichtungen des Paritätischen in Bayern wird so ein umfassendes Netzwerk sozialer Unternehmen. Das Jugendgästehaus, das Sozialpsychiatrische Zentrum, das Haus für Mutter und Kind in der Münchner Bleyerstraße, das Albert-Schweitzer-Seniorenstift in Nürnberg und viele weitere Einrichtungen haben diese Entwicklung begleitet und geprägt – und so nicht zuletzt zur Finanzierung der Verbandsarbeit beigetragen.

Quellen und Literatur

Quellen:

- Archiv Gemeinnützige Paritätische Jugendgästehaus GmbH München, Akten-Notiz von Ewald Geiger, 17.12.1997, S. 4.

- Archiv Gemeinnützige Paritätische Jugendgästehaus GmbH München, Schriftwechsel 1993-1997.

- Der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern Bezirksverband Mittelfranken (Hg.): 25 Jahre Arbeit.

- DPWV-Nachrichen (1958) Heft 2.

- Heim-Pohlmann, Anna: In der Verwaltung des DPWV. Städtisches Frauen- und Mütterheim in München, Teutoburgerstraße 8, in: DPWV-Nachrichten (1953) Heft 11, S. 9.

- O. A.: Untere Mitgliedseinrichtung. Albert-Schweitzer-Wohnheim für alte Menschen in Nürnberg, in: DPWV-Nachrichten (1962) Heft 6, S. 70.

- O. A.: 20 Jahre Albert-Schweitzer-Heim, in: DPWV-Nachrichten (1981) Heft 1-2, S. 18 f.

- O. A.: Albert-Schweitzer-Heim in Nürnberg besteht 20 Jahre, in: parität aktuell (1980) Nr. 2, o. S.

- O. A.: Von unserem Landesverband Bayern geführt. Heim für Mutter und Kind in München, in: DPWV-Nachrichten (1964) Heft 4, S. 1.

- O. A.: 38 Frauen finden den Weg zurück in die Berufswelt, in: parität aktuell (1974) Nr. 1, o. S.

- O. A.: Unsere Mitgliedseinrichtung. Sozialpsychiatrisches Zentrum München, in: DPWV-Nachrichten (1980) Heft 6, S. 87.

- Zeitzeuginnengespräch mit Christa Weigl-Schneider am 22. März 2024.

- Zeitzeugengespräch mit Michael Wächter am 28. September 2023.

Literatur:

- Angermair, Elisabeth: Die Illusion des Regenbogens. Perspektiven für Frauen in der Nachkriegsgesellschaft, München 2007.

- Brückner, Burkhart: Geschichte der psychiatrischen Sozialarbeit in Deutschland im 20. Jahrhundert – ein Überblick, in: Dörr, Margret (Hg.): Sozialpsychiatrie im Fokus Sozialer Arbeit, Hohengehren 2015, S. 21-30.

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Angermair, Elisabeth: Die Illusion des Regenbogens. Perspektiven für Frauen in der Nachkriegsgesellschaft, München 2007, S. 22 f.

- ↑ Heim-Pohlmann, Anna: In der Verwaltung des DPWV. Städtisches Frauen- und Mütterheim in München, Teutoburgerstraße 8, in: DPWV-Nachrichten (1953) Heft 11, S. 9.

- ↑ Ebd.

- ↑ Ebd.

- ↑ Vgl. bspw. auch DPWV-Nachrichen (1958) Heft 2.

- ↑ Vgl. O. A.: Untere Mitgliedseinrichtung. Albert-Schweitzer-Wohnheim für alte Menschen in Nürnberg, in: DPWV-Nachrichten (1962) Heft 6, S. 70.

- ↑ Vgl. dazu auch O. A.: 20 Jahre Albert-Schweitzer-Heim, in: DPWV-Nachrichten (1981) Heft 1-2, S. 18 f.

- ↑ Vgl. O. A.: Albert-Schweitzer-Heim in Nürnberg besteht 20 Jahre, in: parität aktuell (1980) Nr. 2, o. S.

- ↑ Vgl. O. A.: Von unserem Landesverband Bayern geführt. Heim für Mutter und Kind in München, in: DPWV-Nachrichten (1964) Heft 4, S. 1.

- ↑ O. A.: 38 Frauen finden den Weg zurück in die Berufswelt, in: parität aktuell (1974) Nr. 1, o. S.

- ↑ Vgl. bspw. O. A.: Unsere Mitgliedseinrichtung. Sozialpsychiatrisches Zentrum München, in: DPWV-Nachrichten (1980) Heft 6, S. 87.

- ↑ Vgl. Brückner, Burkhart: Geschichte der psychiatrischen Sozialarbeit in Deutschland im 20. Jahrhundert – ein Überblick, in: Dörr, Margret (Hg.): Sozialpsychiatrie im Fokus Sozialer Arbeit, Hohengehren 2015, S. 21-30.

- ↑ O. A.: Offen für Sozialpsychiatrie, in: DPWV-Nachrichten (1975) Heft 6, S. 86.

- ↑ Vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern Bezirksverband Mittelfranken (Hg.): 25 Jahre Arbeit, S. 32-35.

- ↑ Zeitzeuginnengespräch mit Christa Weigl-Schneider am 22. März 2024.

- ↑ Archiv Gemeinnützige Paritätische Jugendgästehaus GmbH München, Akten-Notiz von Ewald Geiger, 17.12.1997, S. 4.

- ↑ Vgl. Archiv Gemeinnützige Paritätische Jugendgästehaus GmbH München, Schriftwechsel 1993-1997.

- ↑ Zeitzeugengespräch mit Michael Wächter am 28. September 2023.

Debug data: